汉服体系发展史划分及简述(2) 原创 王月

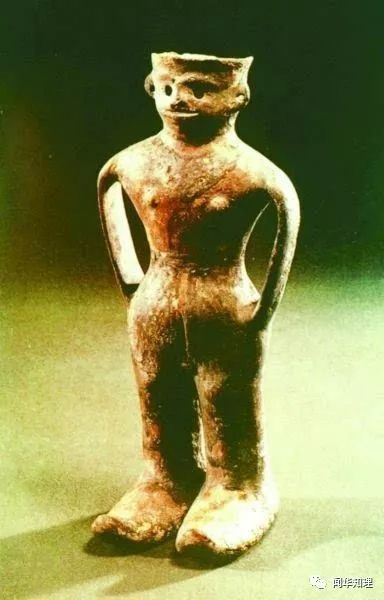

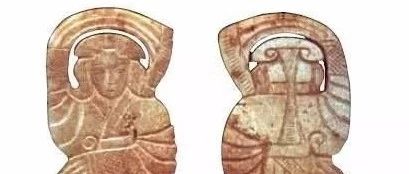

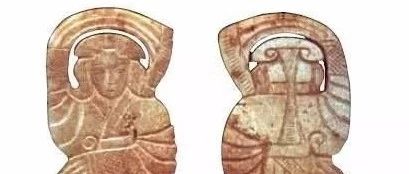

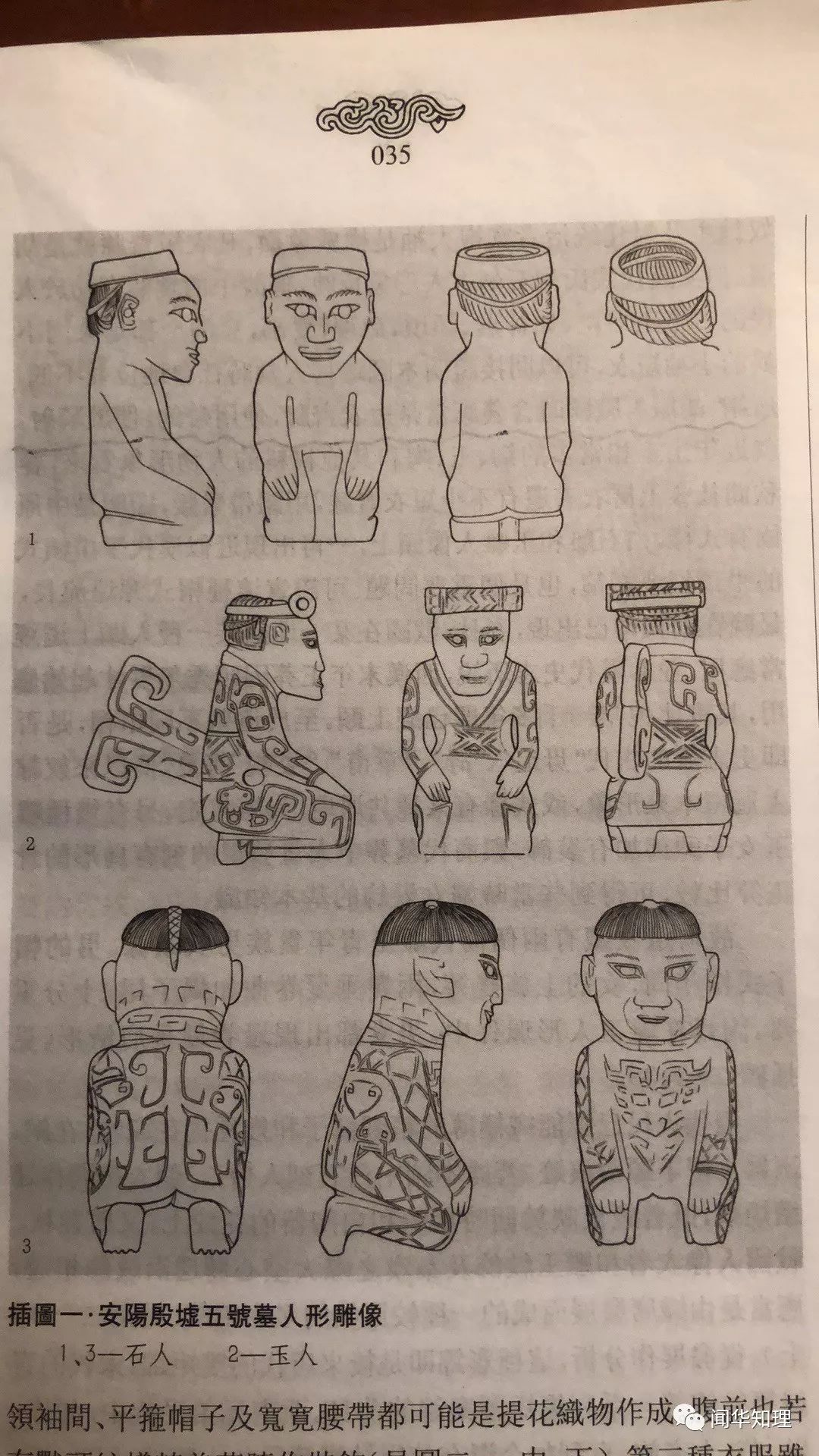

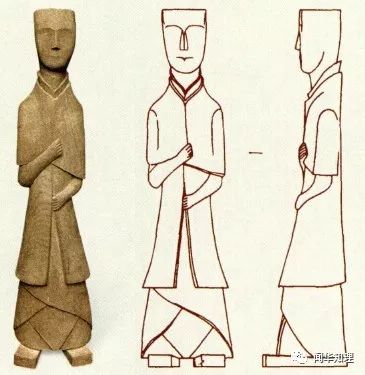

汉服学 虞夏商周:体系第一个发展期 如果说炎黄时期的史料显得非常稀少,那么到了距今三千年前的虞夏商周时期,服饰史料相 对来说要丰富一些,大概可以窥见那个时期的服饰文化情形。 汉服体系第一个发展期,约为炎黄时代之后到秦朝建立,一般称之为“先秦时期”。 这个阶段,主体上下结构分为上衣下裳和上衣下裤,内外结构依然是里面穿裤子,外面穿裙 子,也有直接穿上衣下裤的。同时出现了新的款式:深衣。所有款式都有长款,也有短款。配 饰中,带钩、靴子等等都是固有之物,不是战国时期才传进来的新物品。 一、衣裳制 殷商时期,甲骨文的“衣”字就是交领衣的形象,说明当时的主流服饰是交领衣。文明内部元 素之间是血肉相连的,千丝万缕的联系,没有可能同一文明系统内文字与服饰各自独立发展, 更没有可能文字系统高度发展,而服饰文化迟迟不前。文字形成是一个非常漫长的过程,没有 可能交领衣突然出现,而文字却很早出现。唯一可能性是交领衣与甲骨文一样都指向渺茫深远 的同一渊源。 从河南安阳殷墓中出土的商代陶俑、玉俑来看,上衣是不破肩缝的平面对折的交领衣,上施 纹绣,袖子较窄;下裳是围合长裙,前面佩蔽膝(也叫巿、黻)。 西周青铜铭文中赏赐物包括了衣裳形制的礼服。《盂鼎铭》:“赐汝鬯一卣,冕衣巿舄车 马 。 ” [ 1 ] 其中“冕衣巿舄”指的就是上衣下裳的全套冕服。《颂鼎铭》:“赐汝玄衣黹纯赤巿朱 黄。” [2] 其中“玄衣黹纯赤巿朱黄”指的就是上衣下裳的全套“衮衣绣裳”。注意,作为礼服,这 样的衣裳一般是大袖子的,比如现藏于天津历史博物馆的西周玉人,就是戴笄、大袖、佩黻的

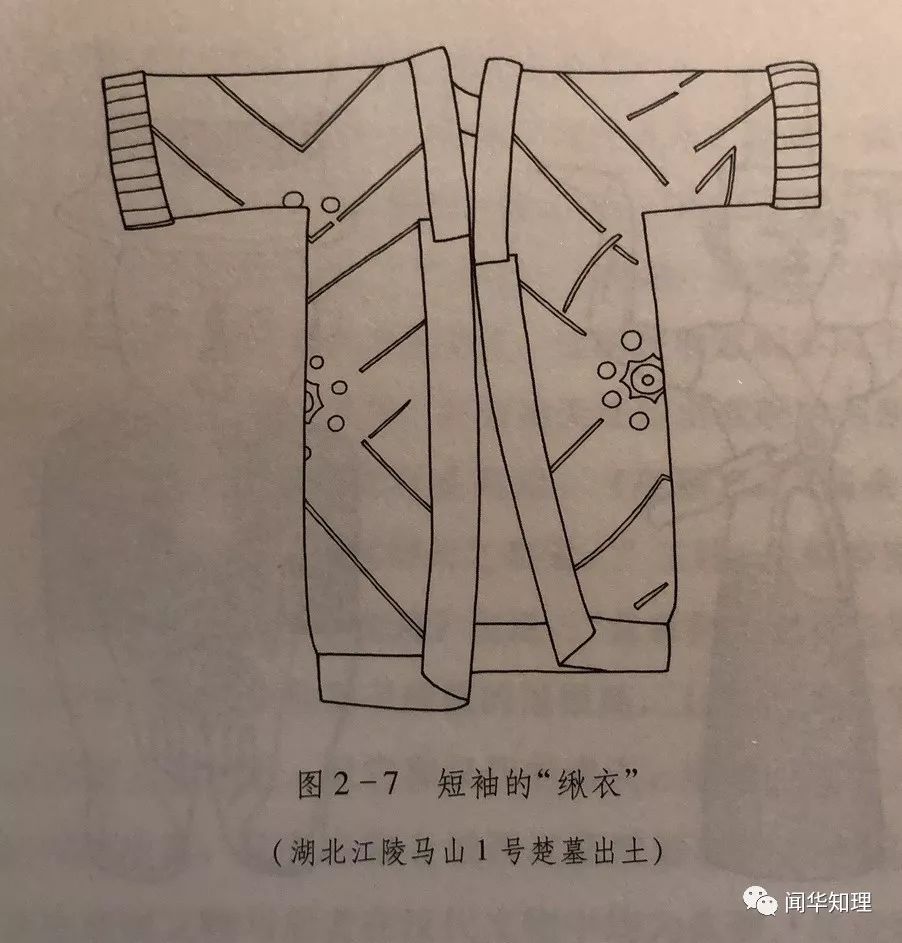

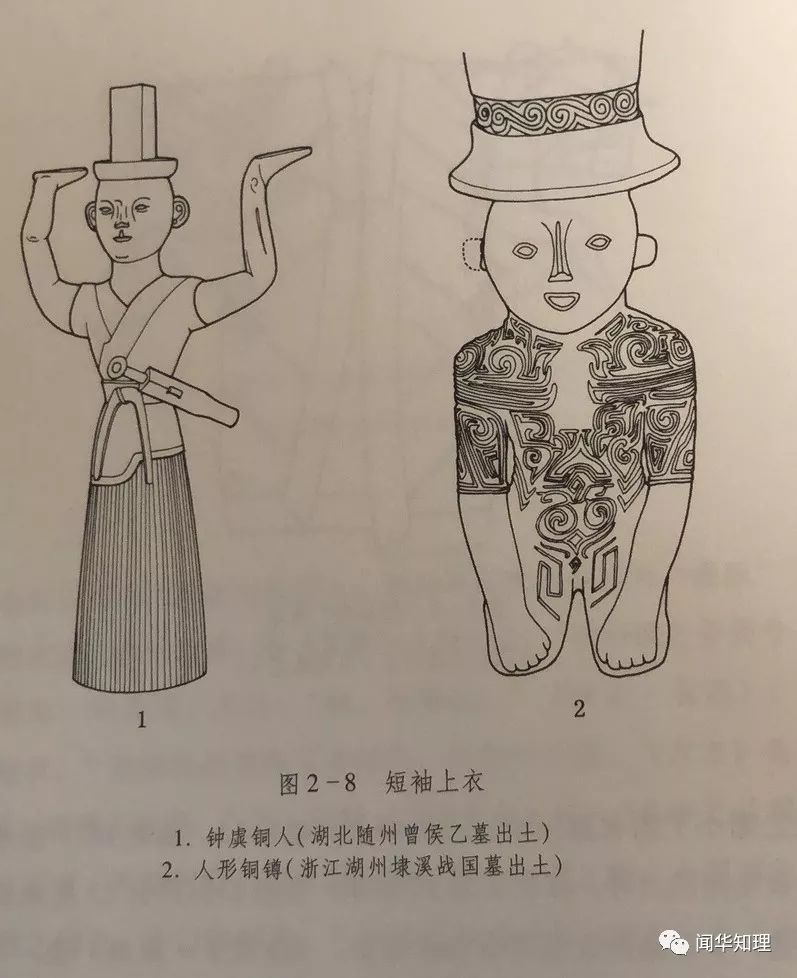

衣裳制形象。 但是上图在洛阳东郊出土的西周玉人,也是戴笄、佩黻、方领上衣、下裙、腰系大带 [3] , 但是袖子就非常窄小。 这说明有宽袖也有窄袖,并不是全部都是礼服。 同样,上衣有长袖的,也有短袖的。 图片出自孙机《华夏衣冠——中国古代服饰论丛》 这一件东周时期的短袖上衣,虽然是直领,但是穿着时穿成交领的样式。

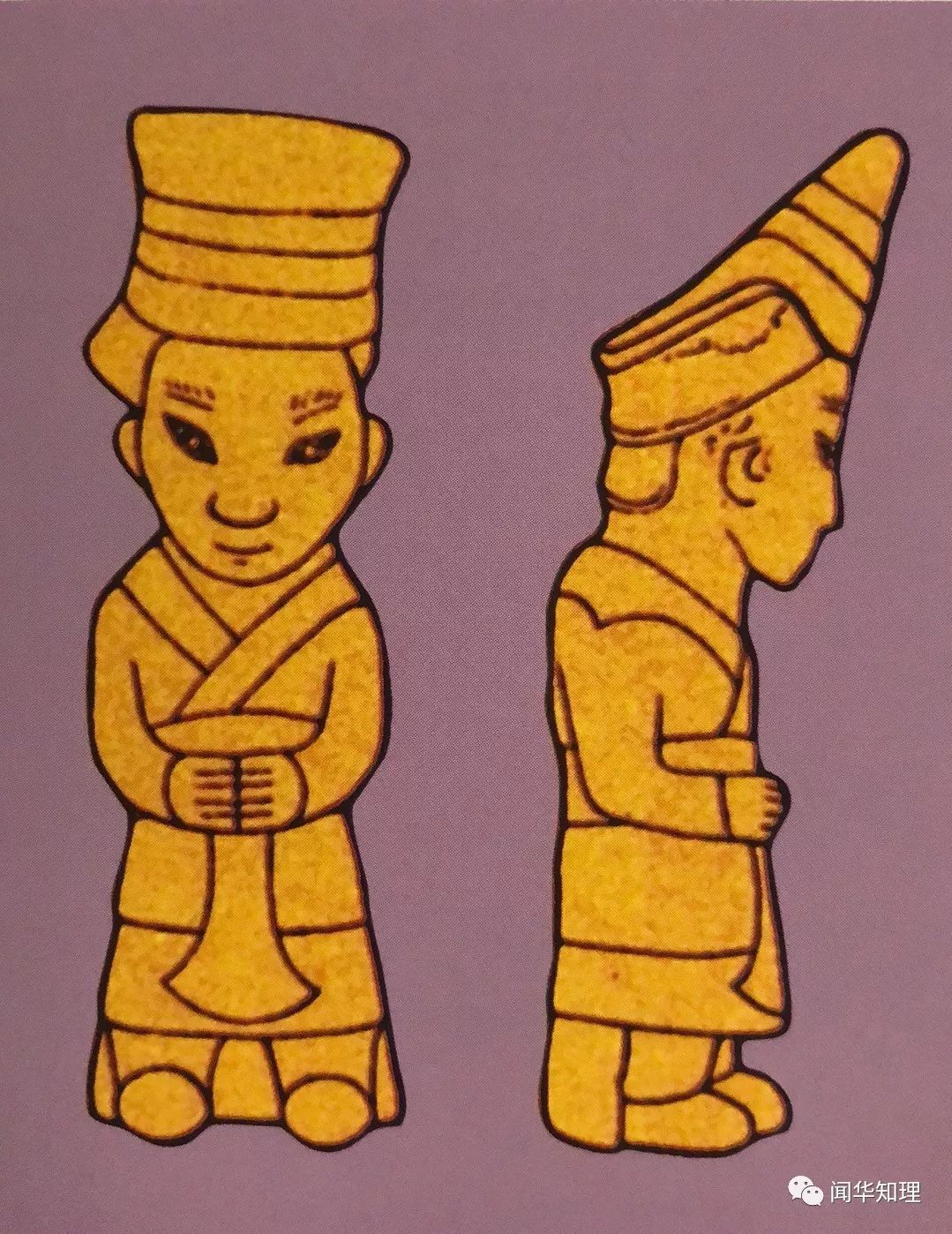

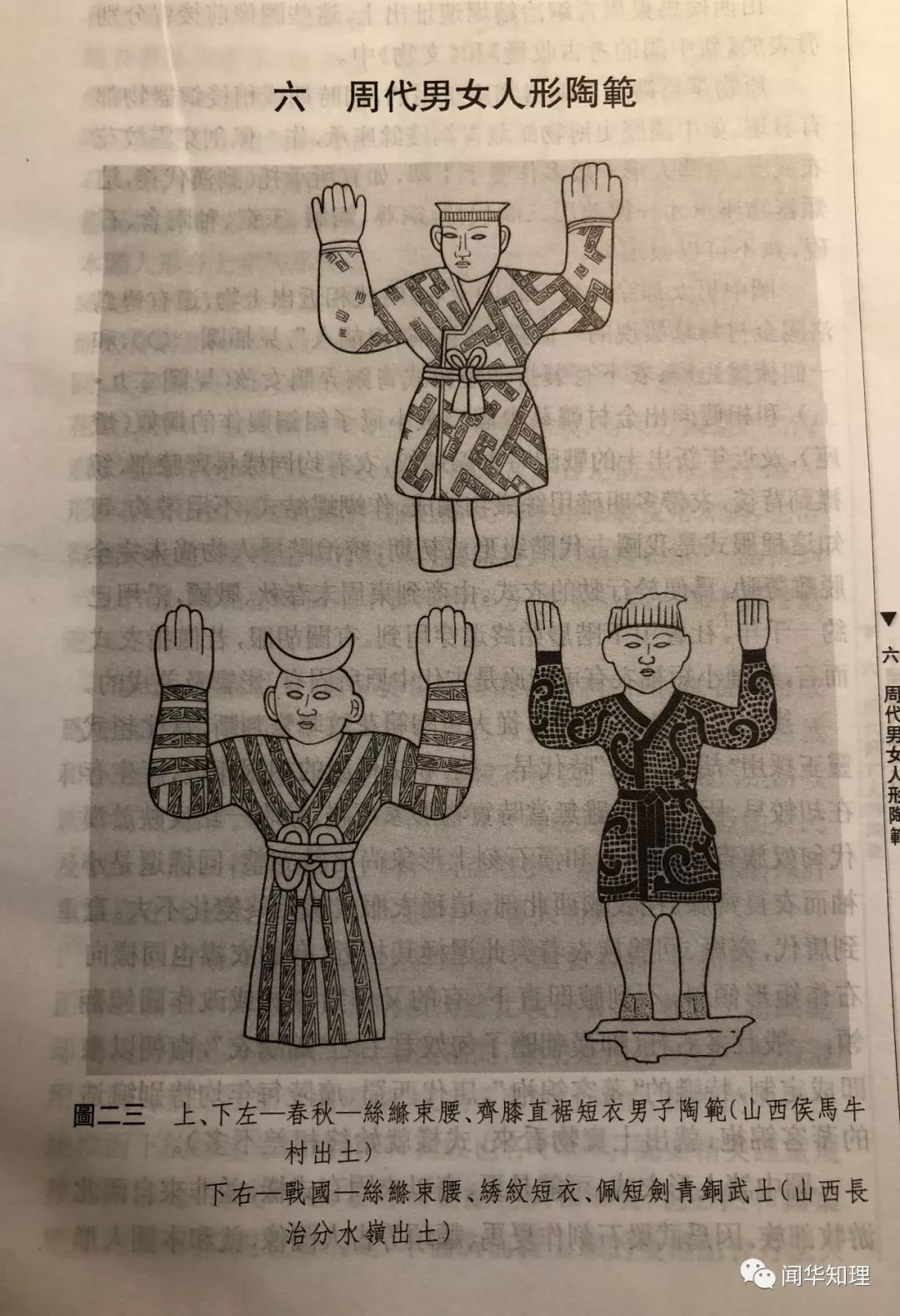

图片出自孙机《华夏衣冠——中国古代服饰论丛》 这两件文物显示了短袖的衣裳制和短袖的衣裤制,充分说明了我们祖先是知道穿短袖衣服 的,而且也知道夏天很热,要穿短袖露出手臂来。 不仅有短款的,也有长款的。 山西侯马牛村出土的春秋时期男子陶范,齐膝直裾短衣。上面是交领右衽的窄袖短上衣,下 面似乎裸露腿部。正常推理,对应到当时的真实社会生活,即便双腿裸露,但是也应该穿有内 裤(或兜裆布),不太可能直接裸露生殖器。 图片出自沈从文《中国古代服饰研究》 我们的祖先是活生生的人,他们有着活生生的生活,并不是只有宽袍大袖,并不是只有曳地 长裙,更不是只有一种固定的格式,抹杀了各式各样的风格。 根据沈从文的考证,窄袖短衣不 是胡人的专属,华夏服饰体系中大量存在窄袖短衣,是一种生活必需品,请不要再选择性地无 视那么多的文物史料,只知道“宽袍大袖”一种刻板印象,并对华夏衣冠判定“不方便”“不适应现 代”的草率结论。 二、衣裤制 如果说前面在讨论裤子的时候,推测的居多,那么到了商周时期,则有了直接的证据。

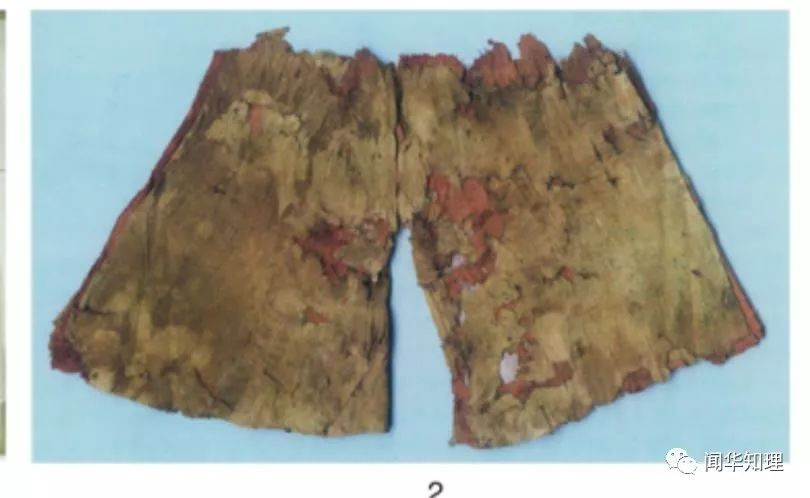

前面引用的殷商出土人像显示,商代的人像裙子下面还显露出一截,显示出里面穿的裤子。 可知当时贵族穿着层次大体是:内裤、套裤(或胫衣)、裙子、蔽膝,也可以只穿裤子不穿裙 子。奴隶平民等则只穿裤子,或者只是短衣短裤。从穿搭层次来看,贵族和平民奴隶的区别在 于是否外穿长裙、蔽膝、配饰,而不是在于穿不穿裤子。 图片出自沈从文《中国古代服饰研究》 河南三门峡虢国墓出土西周时期的裤子残片,更让我们直观地看到三千年的服饰形貌。 虢国博物馆馆藏麻织品,其中麻裤 1 件。根据考古报告,“麻质纺织品出土时位于虢仲墓椁 室的东侧中部,由一件短裤和一件短褂组成。麻布短裤出土时上部的裤腰部分已残损,裆部相 连,裤腿平齐,由两层内、外不同颜色的麻布做成,外层为土黄色的粗麻布,内层为棕褐色的 较细麻布。” [4] 从中可见四点,第一是西周就有合裆裤,而不是什么战国的胡服,更不是西汉的发明;第二 是贴身穿着的短裤,说明华夏服饰体系中裤装的实用性;第三是采用了挂里的制作技法,这说 明华夏服饰体系中内穿裤子,外穿裙子,是固有的常态。贵族可能穿得好一些,比如双层挂里 布料精细等,平民穿得差一些比如单层无里布料粗疏,但是他们都是要穿裤子的;第四点也是 最重要的一点,就是充分证明了汉服体系中存在“衣裤制”这一固定服制。上衣与下裤是同种面 料、颜色、制作工艺,证实了体系中的确存在成套衣裤的着装形态。 无独有偶, 天马曲村遗址北赵晋侯 M8 墓地 出土的玉人,展现出里面穿裤子,外面穿裙子

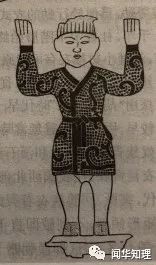

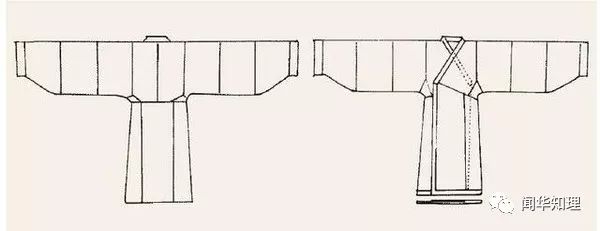

的服装穿着形态。 前面图片所展现的山西长冶分水岭出土的战国时期青铜武士,穿交领右衽的窄袖短上衣,下 面可以看得出穿了内裤。同时疑似脚上穿靴。 河南信阳战国时期楚墓彩绘漆器上描绘了社会生活图景,其中“猎户一律短衣,紧身袴,头 戴尖锥式帽子(或即韦弁)。” [5] 换言之,先秦时期,人们要么直接穿上衣下裤,要么是里面穿裤子,外面穿裙子。一般来 说,有身份地位的人会在裤子外面再穿一层裙子。不能说古人穿戴整齐之后,看不见他穿的内 衣内裤,所以就说他不穿内衣内裤,或者说古人只穿“胫衣”,不穿“内裤”,这显然是非常不科学 的。 三、深衣制 这个时期出现了新的服装款式,将上衣下裳缝合在一起,即深衣制。深衣是一个服装大类, 可以简单地理解为把交领上衣与下裳缝合在一起,但是“下裳”出现了很多变体,从而产生了很 多形态的深衣款式。 信阳楚墓出土的彩绘木俑。交领右衽大袖收口的曲裾深衣,腰间有宽宽的大带,系有成组的 玉佩。

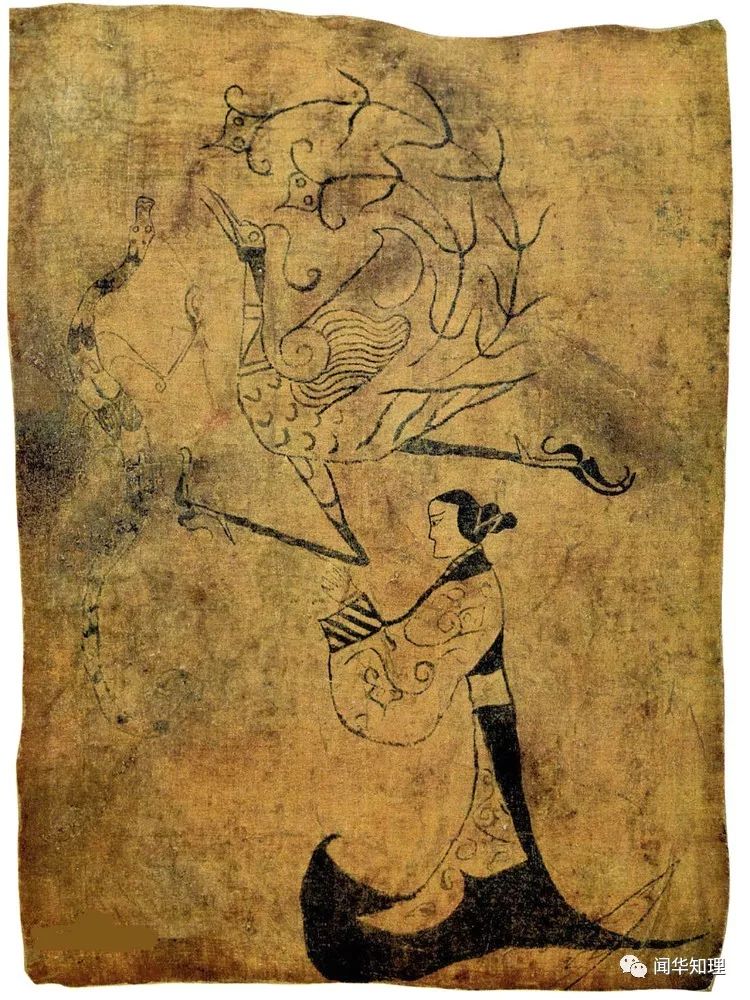

直裾深衣: 曲裾深衣: 战国长沙陈家大山楚墓出土的帛画,描绘了穿曲裾深衣的男性和女性形象。说明这种服饰是 男女通用的。

深衣并不是只有长款的,还有短款深衣:洛阳金村韩墓出土的银人,穿的就是窄袖短款的深 衣,下面穿的是裤子,打绑腿。 注意,根据孙机的《洛阳金村出土银着衣人像族属考辨》,这 一个形象是典型的华夏人形象,不是胡服,也不是胡风。

深衣不仅有春夏装,还有冬天的款式。战国长沙楚墓出土的彩绘漆卮,描绘了白狐出锋的衣 物形象。长沙楚墓出土车马卮的彩绘,描绘了冬装人物像。 深衣外面还可以搭配外套。里面穿深衣,外面穿对襟短襦。 信阳楚墓出土的彩绘木俑 深衣这种服饰大类变幻多样,适应性广泛,对当时人们生活的影响非常巨大,《周礼》对 于深衣的记载是有道理的。 四、关于深衣的成因

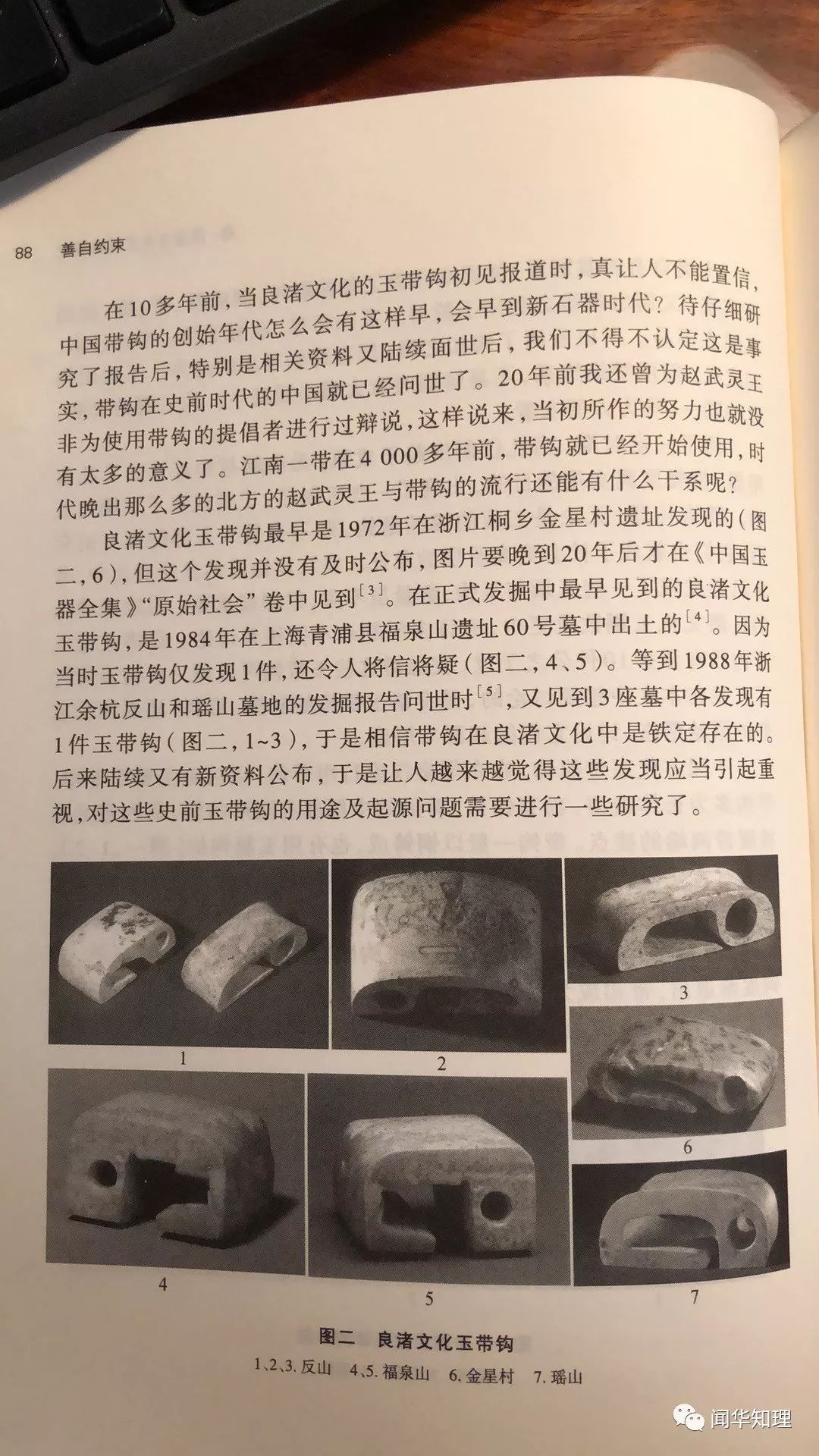

因为种种历史社会原因,今天凡是在论述先秦服饰时,总是会从“华夏固有服饰之不完 备”的观点出发,去解释深衣的成因。这种学术论点的基本逻辑是:华夏固有服饰中没有裤子, 或裤子发展不完备,为了遮羞,所以就发展出了“被体深邃”的深衣。 首先,批判这种观点需要站在深刻的历史背景之下去看待。一句“相当不完备”,其实暴露出 了中国人几百年来积累起来的迷茫与困惑。因为我们确实在很长时间落后于世界,确实没有几 样拿得出手的东西,拿得出手的东西归根到底也是别人发明的。所以,这个最终的根源,就只 能是我们的“民族性”、“传统文化”,“固有的东西”,是因为它们“不完备”,它们本身就存在着基 因缺陷。紧接着推导出来的结论是:要想我们跟上时代,就必须要“被输血”,要改造“基因”,要 与这“沉重的肉身”切割掉。 换句话说,这是因为我们整个文化理论都还没有走出“传统文化无用论”以及“传统文化拖累 论”的阴影,与其说是我们服饰文化的不完备,不如说是我们的文化领域学术理论的不完备。回 到我们的服饰文化层面,要想彻底批判“深衣是因为没有裤子穿”这种奇怪的言论,就要从根本 上建立起用中国理论研究中国文化的整体氛围和学界共识,打破“现代化等于西方化”的迷信思 想。 其次,按照中国学术理论来讲,深衣的成因很简单,就是因为礼乐文化,基于传统哲学和审 美的一种服饰创新。但是由于礼乐文化在今天被黑成了焦炭,无法避免被误会曲解,因此本文 暂时不从礼制的层面去探索。 本文认为,深衣之所以会发展出“续衽勾边”“曲裾”等形态,是跟汉服文化“二次成型”的特征 有关。 所谓“二次成型”是,比方说,直领衣,本身衣服在平摊之后的效果是两条领缘平行相对的, 但是穿上之后,可以是直领,也可以交叠成交领,直穿交是二次成型的一个体现。 从文物看,曲裾深衣之所以有缠半圈的、有缠一圈的、也有缠很多圈的,除了制作的时候续 衽的长短不一,更重要的是不同人穿上去的最终效果不同。跟西式时装不一样,比如一件西式 时装,穿在模特身上会极其合身,但是穿在胖子身上,就会立刻显露出胖子的身材缺陷,整个 服装的造型设计就被撑变形,归于失败;而曲裾深衣穿在苗条人身上可能会缠绕两三圈,穿在 胖子身上可能会缠绕一圈半,他们之间的差异只是缠绕的圈数,以及最终体现出来的不同廓 形。 换句话说,汉服讲的是通过衣服裁剪 + 人体穿着,形成最终的服装款式形态,在家庭手工 业的农业社会,衣服做大了,就拉紧一点;衣服做小了,就放松一些。这就是包容性强、适应 性广的深衣制出现并流行的原因之一。 五、配饰 关于带钩,目前最早见于距今约 5300-4300 年浙江省杭州市余杭区的良渚文化遗址。

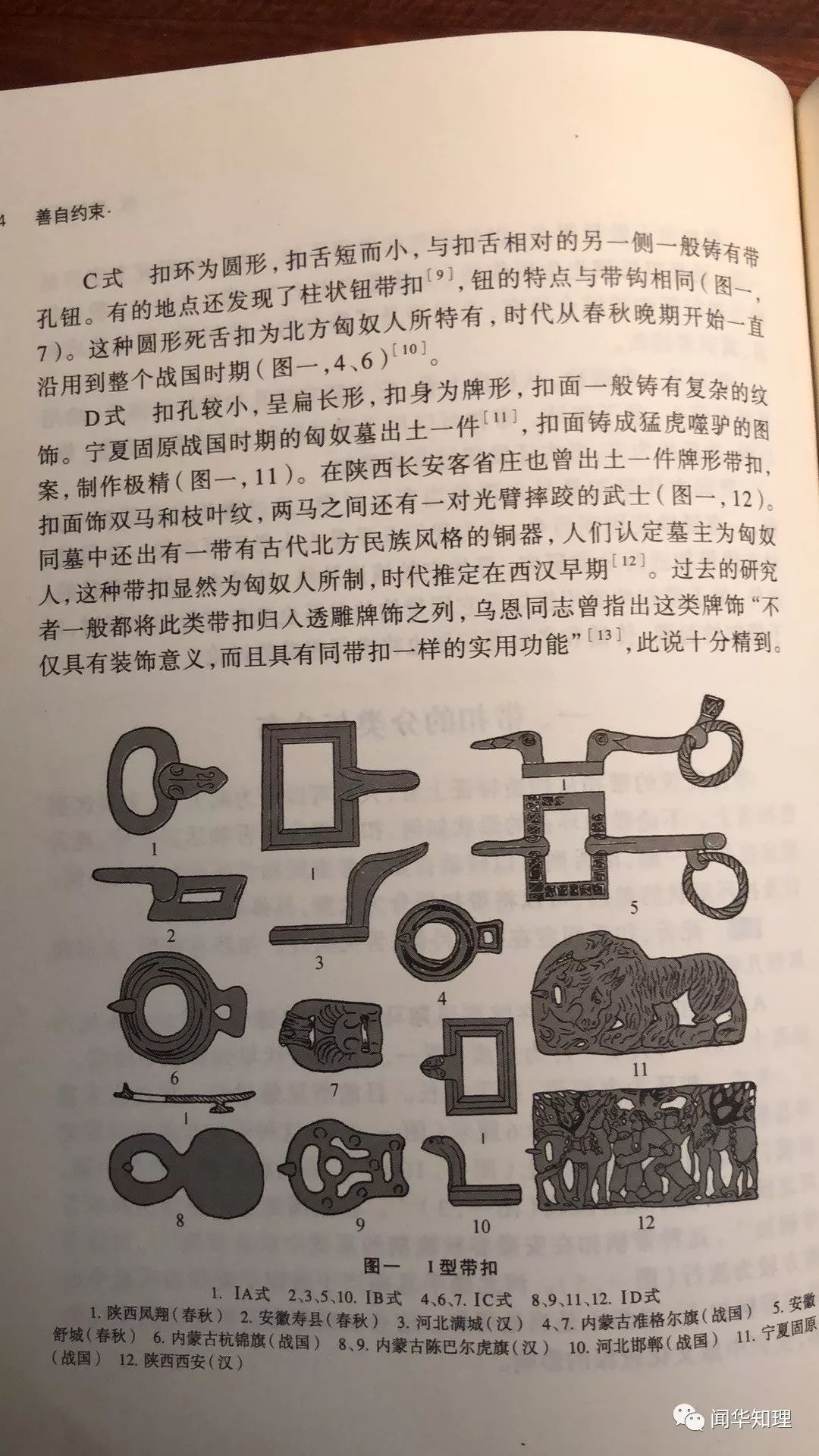

时间上远远早于战国,而地域上又远在浙江,说明带钩并不是游牧民族的专利,足以证 明“带钩被赵武灵王引进”等观点是错误的。 同 理 , 关 于 带 扣 , 王仁湘在《善自约束——古代带钩与带扣》提出“带扣‘北来说’质 疑”:“由于中原和北方的原始型带扣( IA 、 IC )结构相同,它们的渊源很可能是同一个。又 由于它们的造型并不相同,也不排除各有源头的可能性……从这个意义上看,带扣极有可能起源 于中原地区,起源于车马以及坐骑的装备改革,这至晚发生在春秋时期,是那种频繁的兼并战 争带来的一个小小的、也是一个重要的结果。” [6]

关于靴子,目前所知最早的文物有辽宁凌源河牛河梁出土的距今 5000 年红山文化着靴陶人 残像,穿的就是短靴。 图出自沈从文《中国古代服饰研究》

还有距今 4000 年前甘肃玉门市出土的新石器时代人形彩陶罐,体现了穿网格纹开裆裤、着 翘头靴的形象。 时间上都远远在春秋战国之前,从地域上看,从辽宁横跨到甘肃玉门,说明靴子是人类早期 社会发明出来的生活实用品,并不是哪一个族群的专属发明,也不是哪一个族群的特有之物。 华夏服饰中本来就有靴子,并不是战国时期才从“胡人”发现引进的新奇事物。 [1] 于省吾《双剑 誃吉金文选 》中华书局出版社 1998 年 117 页。 [2] 于省吾《双剑 誃吉金文选 》中华书局出版社 1998 年 137 页。 [ 3 ] 沈从文在《中国古代服饰研究》认为该人俑穿的是方领曲裾,但是从图片来看,没有看到续衽的地方,上下 联结的地方,更像是衣裳制,而且最为关键的是,圆杀其下的巿本身是与衣裳制配套的,搭配深衣还需要进一步 研究。 [4] 李清丽等 . 河南三门峡虢国墓地 M2009 出土麻织品检测分析 . 中原文物 .2018 年 04 期 . 这套衣裤上衣是左 衽,因为这是敛衣。 [5] 沈从文在《中国古代服饰研究》上海书店出版社 2002 年 55 页 [6] 王仁湘 . 善自约束——古代带钩与带扣 . 上海古籍出版社 .2012 年 .130 页 以上图片如果未标注来源,就说明来自百度搜索,来自网络。