汉服体系发展史划分及简述(1) 原创 王月

汉服学 写在前面的话:本文是讲汉服体系发展史的,有点长,分成了几篇来写。今天写第一篇诞生期,大概把原 始社会部分写完,未完待续。因为我平时很忙,不一定保持高频率更新,只能看以后有空再说。换句话说,本号 更新速度是不能保证的,但是一定保证完结。另外,由于学识有限,可能存在硬伤,欢迎指正。

随着汉服影响力的扩大,今天有越来越多的地方需要用到讲解汉服发展历史的文本。一般 用于宣传讲解和走秀旁白的文本,已经有了比较多的积累,但是有一个非常大的问题,就是依 然是在“服饰史”的“朝代论”理论指导下的创作,依然是按照朝代的顺序,人为地选取一些“有代 表性”的款式去串联讲解。 所谓“有破有立”“不破不立”,要想建立现代汉服体系,“朝代论”是一个必须要破除掉的学术观点 和认识观念。 什么叫朝代论?简单地说:“中华服饰源远流长,一个朝代一种款式。每次改朝换代之后,穿的 都不一样,新的款式取代了旧的款式,一直都在变。具体到每个朝代,由于受等级的限制,每 个阶级的人一辈子只穿一种衣服,直到辛亥革命之后,人们才有丰富的衣服穿。具体到个人, 结论是一次只能穿一件衣服,不穿内衣和裤子。” 事实上,真的是这样的吗?每个朝代真的都是支离破碎的服饰款式吗?这些服饰之间没有 一点逻辑性、连贯性和整体性吗?古人真的是一辈子只穿一种衣服?无论寒暑,都只穿一件衣 服?古代人从一开始就不穿裤子吗?本文按照朝代顺序逐一罗列服饰的款式,证明汉服是一个 完整的、延续数千年的服饰文化体系,是一个有着自我发展逻辑和历程的文化艺术门类。 本文可以用于汉服的宣传讲解,走秀旁白,希望大家以后在做宣传介绍的时候,侧重于对 我们服饰文化体系的整体介绍,完整地进行款式介绍,而不是“选择性无视”我们服饰文化体系 的整体性、完整性和丰富性。 本文认为, 整个中国的服饰史按照体系的类别可以分为:汉服体系时期(华夏衣冠时 期)、汉服体系与其它服饰文化体系共存时期(简称华服期)、清朝服饰文化体系时期 (简称清装期)、现代服饰文化体系时期(简称现代期)。由于特殊性,现代期又大体分

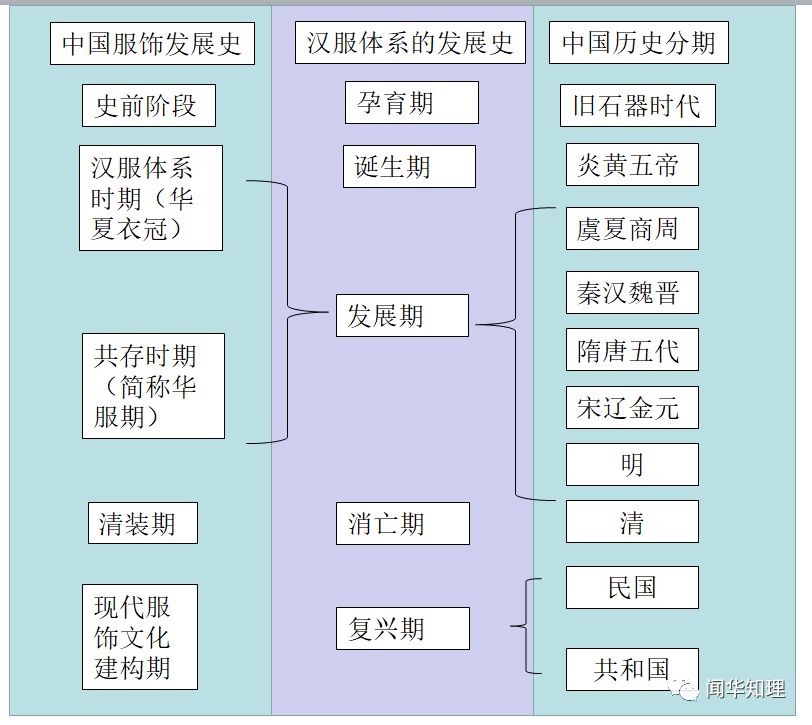

为“民国服饰建构期”( 1911-1949 年)和“共和国服饰建构期”( 1949 年迄今) 从概念上讲,中国服饰史包括了中华民族服饰文化体系,简称华服体系,而华服体系主要 包含汉服体系。 本文对汉服的定义是: 汉服即汉民族传统服饰文化体系的简称,是“古代汉服”与“现代汉服”的总称。 古代汉服是指:明朝以前(含明朝,约黄帝时期至公元十七世纪中叶),在中国及周边地 区,以华夏(汉)民族演化过程中形成的独特的华夏(汉)文化为基础,通过自然演化和传承 形成的、表现华夏(汉)民族性格与特征的、明显区别于其他民族服饰的民族传统服饰文化体 系。 现代汉服是指:自辛亥革命以来,在继承古代汉服的基础上,体现华夏(汉)民族优秀传统 以及现代时代精神的、表现华夏(汉)民族性格与特征的、寄托华夏(汉)民族情感的、凝聚 华夏(汉)民族认同的、明显与其他民族服饰相区别的、由人民群众自主决定的、为现代人服 务的现代民族传统服饰文化体系。 根据汉服体系的 发展阶段,大致可以分为 5 个历史时期:孕育期、诞生期、发展期、消亡 期、复兴期。古代汉服涵盖前面四个历史时期(消亡时期也属于汉服的一个历史阶段),现代 汉服对应第五个时期复兴期。从民国开始进行现代服饰文化体系建构,其中包含了民族服饰文 化体系的建构,但是在民国时期,第一次包括汉服复兴在内的中国民族服饰文化体系建构失 败。新中国成立之后,社会上第二次兴起了包括汉服复兴在内的中国民族服饰文化体系建构的 努力。 21 世纪的今天,我们称呼“汉服”,其依据是现实存在的汉族这个民族。那么汉族在上古、先 秦时期,显然是另外一个名字,叫做“华夏族”,以及更久远的炎黄部落。从历史本身角度来 看,汉朝之前叫“华夏衣冠”。同物异名,不影响后来者用新历史阶段的名称去称呼该事物旧历 史阶段。其次,汉服这个名词概念形成之后,华夏衣冠这个旧称也没有消失,两者是并存使用 的。因此,我们在谈体系漫长发展历史的时候,采用统一的名词概念——汉服。 一、体系孕育期 孕育期:一般情况下,认为黄帝时代以前的中国先民的服饰文化创造活动,是汉服(华夏 衣冠)的孕育期。具体来讲,是指新石器时代晚期以前的历史。这是因为,首先服饰作为实用 的生产生活工具,伴随着人类的诞生而创造出来,是先有蔽体御寒、遮羞美体的基础性功能,

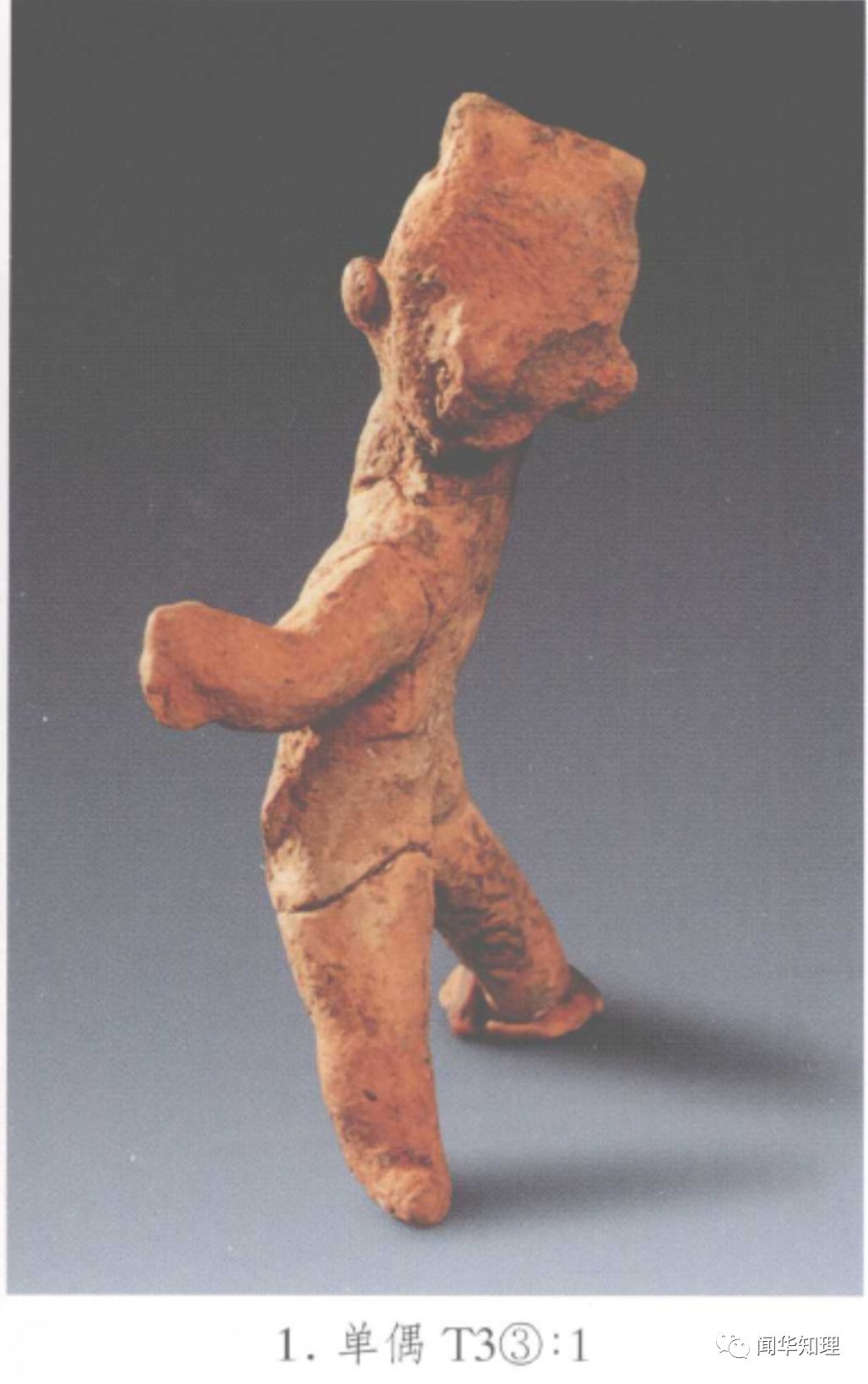

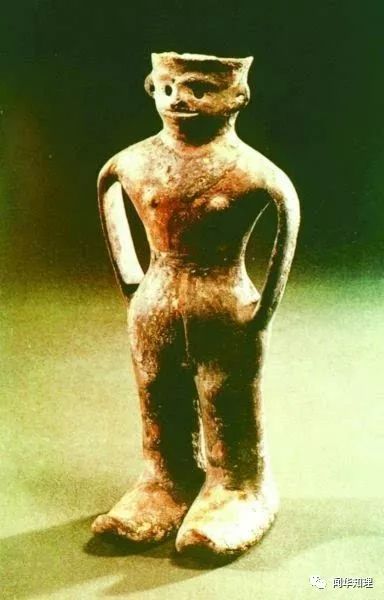

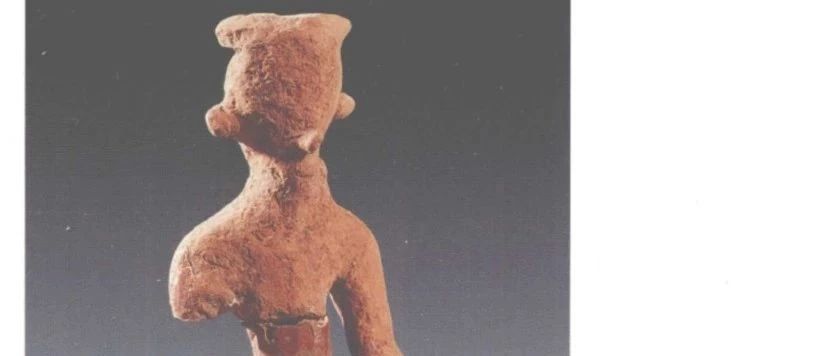

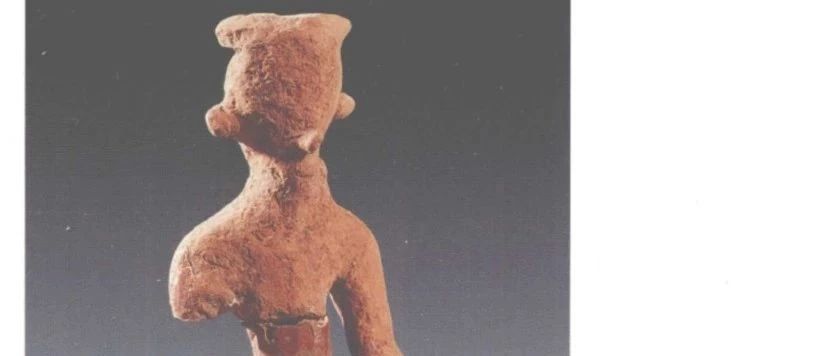

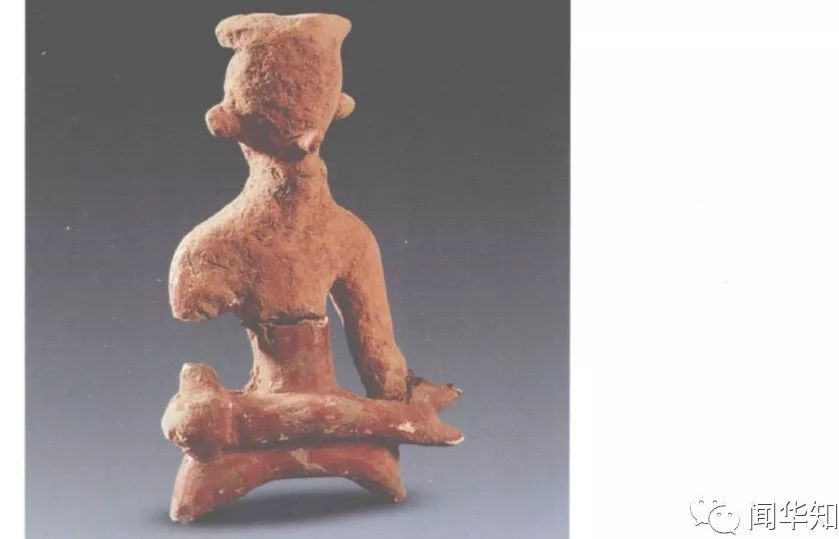

再慢慢发展出其它功能和文化内涵。任何事物在诞生之前,都有着孕育的铺垫。这就是先有量 变的积累期,才有质变的爆发期的道理。 根据岩画,旧石器时代、新石器早期时代的服装款式以“贯头衣”为主。已经出现了冠饰、裤 子、裙子、腰带、靴子等部件,有编发、簪笄、纹身、面具、项链、首饰等等丰富多彩的配 饰。因为不是汉服体系的主要内容,不做详细阐述。 二、炎黄时期:体系诞生期 已知汉服体系中包括上衣下裳、上衣下裤、深衣制、袍服制和配件类。其中炎黄时期已经出 现了最主要的两种服饰,尤其是衣裳制,是体系的主干部分。 距 今 5 0 0 0 年前炎黄时期出现衣裳制的证据。从文献史料来看,从《易经》的“黄裳元 吉”、《易·系辞下》:“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治 , 盖取诸乾坤”、周礼“玄衣纁裳”及以后舆 服志的追述来看,炎黄时期出现的关键服装款式是:交领上衣及围合式下裳。 从外延来看,黄帝时期确立的“上衣下裳”结构,特别是不破肩缝,前面续衽交叠的形态 [1] ,是汉服体系中最基础、最核心的款式,不管后面发展出多少款式,都没有动摇“上衣下裳”的 主干地位。这个主干地位可以是全社会流行的穿着,也可以是高等级礼仪层面的规制。我们从 每个时期的文物、文献都可以发现其踪影。包括现在民间兴起的汉服复兴运动,也是把衣裳制 作为基础款式普遍流传。 就好像一棵幼苗,从一开始,它就有茎干,随着时间推移,这个幼苗的茎干最终发育成大 树的主干,并不会说,一开始就长出来的茎干,长着长着就变成了旁逸斜出的枝条了,甚至长 着长着就没了。 从考古资料来看,距今 4600 年 到 4000 年的石家河文化邓家湾出土陶俑,表现出上衣下 裳。 《邓家湾:天门石家河考古报告之二》湖北省文物考古研究所、北京大学考古学系和湖北省 荆州博物馆编著,文物出版社 2003 年 6 月在序言中描述道:“邓家湾的陶偶数以百计,姿态各 异。绝大多数头戴浅沿帽,身着细腰长袍,也有不戴帽和露胳膊露腿的。一般头后挽髻,耳、 鼻显著,眼、嘴等细部往往被忽略。” 邓家湾出土的抱鱼人偶,穿的不是袍,而是上衣下裳。袍这种服制要到很后期才会出现, 石家河文化距今 4600 年到 4000 年,应该是贯头衣向上衣下裳过渡的阶段。裙子只是下装, 不裸露上半身,就一定要配合穿上衣,而上衣最大可能性是接续贯头衣的基础而来,不太可能 另起炉灶。由于陶偶的细节十分模糊,难以分辨到底是不是交领衣,但是有一个细节可以探 讨,就是陶偶似乎穿着覆盖手掌的袖子。虽然陶偶的制作是以轮廓、写意为主,但是有的陶偶

胳膊是刻画了肌肉的形态,而有的陶偶则表现出穿袖子的形态,而且是连肩一体的袖子。须知 贯头衣是没有袖子的,如果有袖子,则有极大的几率穿的是交领 / 对领衣。根据考古报告,这 些人偶被认为是宗教人士,从事献祭的工作 [2] 。 长江流域出土了交领 / 对领的上衣下裳,而且与祭祀 / 宗教 / 礼制 / 等级等等关键词有 关,那么同时期的黄河流域难道还继续穿贯头衣,没有发展出一套宗教 / 礼制匹配的冠服制度 吗?这里就存在着一个合理推理的过程,虽然可以说不破肩缝交领上衣下裳的服制是同时期 (距今 5000-4000 年)从长江流域传到黄河流域的,但是结合更多的资料整体来看,同时期 甚至更早黄河流域龙山文化出现不破肩缝交领上衣下裳的服制,传播到长江流域,可能更符合 史实一些。 简单梳理一下逻辑顺序:旧石器时代,黄河流域的人们普遍穿着贯头衣;新石器时代,由 于巫术 / 宗教的发展,出现了对领 / 交领的上衣下裳;至少在距今 4000 年,这种服装传播到 长江流域;黄河流域则一直继承和发展着这种服制,至少在距今 3000 年,已经有确凿的出土 文物证明。其中为什么说黄河流域先出现这种服制以及一直保持?主要理由第一是文献中一直 强调的是炎黄穿的是“衣裳”,而不是其它款式,比如更具有普遍性和悠久历史的贯头衣;第二 是因为在殷商时期的交领衣裳已经非常成熟,对应的甲骨文“衣”字也非常成熟,文字比起服装 来说更加具有溯源性和稳定性,从文字、文献和考古实物几个方面结合起来看,上衣下裳是华 夏衣冠体系中诞生于黄帝时期最基本的款式,显然是最合情合理的结果。 其次,炎黄时期也已出现了上衣下裤。由于在早期文献中没有直接的记载,考古材料也相对 不丰富,于是导致了很多奇奇怪怪的论调,最出名的就是说“穿汉服就不能穿裤子”。 在分析史料之前,我们首先要思考并承认这样一个基本的常识:人类服装诞生的最初功能 之一,就是保暖御寒。 在科技发达、全球变暖的今天,下装和腿部保暖方式除了尼龙袜之外,可能只有裤子,也 就是两条腿一定要分别包裹,才能有效地抵御风寒,光是穿裙子,无论再厚的面料,都无法抵 御寒风倒灌。这种基本常识,应该毋庸置疑。“大约在距今 6900 年出现一次寒冷气候。……仰 韶文化期存在了 2 0 0 0 年左右。这时大暖期气候达到极盛,暖湿气候形成森林或森林草原景 观。……大约距今 5700 年发生天山乌鲁木齐河源冰进。这次寒冷气候中断仰韶前期半坡村文 化,开始了庙底沟、西王村文化——仰韶后期文化。……大约发生在距今 5000 年前后的一次 寒冷气候(以内蒙古南部萨拉乌苏河滴哨沟湾冰缘事件为代表),终止了仰韶文化期。中原新 石器时代文化进入最后阶段——龙山文化期。……在距今 4000 年前后,乌鲁木齐河源冰川又 一次冰进,结束了大暖期气候,也结束了新石器时代文化,中国历史进入文明史阶段。” [3] 气 候冷暖交替都发生了好几次,距今 4000 年到 4600 年的石家河邓家湾出土陶俑中有穿裤子的 形 象 [4] 。而与陶俑同时出土的文物中有大象的陶塑,说明当时气候十分温暖潮湿。既然至少 距 今 4000 年前长江流域温暖潮湿的气候下人们都在穿裤子,那就说明裤子并不是特定地区、 特定族群的专属物,而是一种保暖护体的生活实用物。 在数千年前的炎黄尧舜禹夏商周,华夏先民能够发明轮子马车、修建华丽宫殿、铸造青铜 礼器……但是宁可忍受反复的气候冷暖交替,却不能发明保暖御寒的裤子,这种论调是否科学? 本文讨论的裤子,是个统称,指所有遮蔽下体的除了裙子、袜子和鞋子之外的下装。按照 人体正常穿着层次,分为内裤(只包裹或遮蔽生殖器)、外裤(包裹覆盖整个腰臀部分,以及 腿部)、胫衣(只覆盖两条腿部) [5] 三种类别。 内裤根据人类学和考古学的研究,原始和早期服饰大概分为两种情况,一是遮蔽前后之

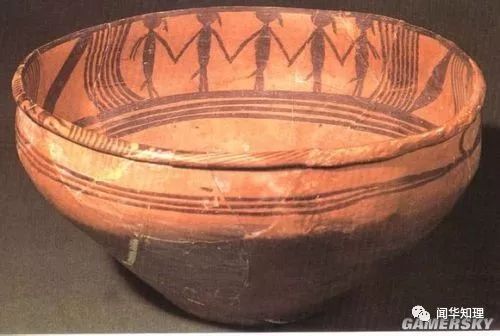

物,比如树叶、兽皮、木片之类,进入文明时代之后就演变成蔽膝和后绶;二是包裹前后左 右,比如兜裆布、犊鼻褌之类,用一块纺织物把下身包裹捆扎起来。不管是不是成型裁剪,内 裤的发明和应用应该最早一批的服饰部件,因为遮羞、保暖、保护功能都是最基础的原始功 能,没有可能先民不先去解决切身的日常需求,而先去追求更高级更复杂的东西。 总而言之,但凡掌握了纺织技术的族群,都会发明各种各样的裤子。 裤子是一种实用的生 活用品,广泛分布于世界各地,其起源并不具有族属性 [6] 。 以下列举考古文物中所发现的裤子(或者叫下装)的痕迹, 推断裤子乃汉服体系中最早 出现的款式之一 。 距今 5000 年前,青海大通上孙家寨出土的马家窑文化舞蹈彩陶盆,沈从文认为是披皮 留尾,但是也不排除把尾状装饰物挂在腰间。一般民族学、人类学研究认为,裤子或者人 类的下装,早期形式之一就是围在腰间的遮羞物。 在长江下游,安徽含山凌家滩遗址出土玉人显示,至少在 5000-6000 年前,已经出现了裤 子。 距今 4600 到 4000 年石家河文化邓家湾出土陶俑,也发现了上衣下裤的形象。

距今 4000 年前甘肃玉门市出土的新石器时代人形彩陶罐,体现了穿网格纹开裆裤、着翘 头靴的形象。 [1] 在早期有可能还没有完全定型为“右衽”,有可能是左右并存。最后定型为右衽,可能在华夏族群意识非常明晰之后才完成的。 [2] 《邓家湾:天门石家河考古报告之二》湖北省文物考古研究所、北京大学考古学系和湖北省荆州博物馆编著,文物出版社 2003 年 6 月在序言:“那些抱鱼 跪坐的陶偶可能是代表祭祀者的形象,他们那种端庄肃穆和虔诚奉献的神态给人以深刻的印象。” [3] 张新斌主编 . 黄河流域史前聚落与城址研究 . 科学出版社 .2010 年 .213 页 [4] 《邓家湾:天门石家河考古报告之二》湖北省文物考古研究所、北京大学考古学系和湖北省荆州博物馆编著,文物出版社 2003 年 6 月 [5] 类似的有护膝、绑腿等,这种比较明确,不做详细论述。 [6] 该观点引自网友琥璟明《颠倒的真相——从中国古代裤子说起》